量身定制

拒絕模板 定制風格

量身定制

拒絕模板 定制風格

軟裝搭配

細節搭配決定細節

“0增項”

您不增項 絕不加價

環保承諾

材料E0 環保檢測

一站式省心

消防空調軟轉全搞定

9.1 一般規定

9.1.1 供暖、通風、空調冷熱源形式應根據建筑物規模、用途、冷熱負荷,以及所在地區氣象條件、能源結構、能源政策、能源價格、環保政策等情況,經技術經濟比較論證確定,并應符合下列規定:

1 一次熱源宜采用工業余熱或區域供熱;無工業余熱或區域供熱的地區,技術經濟合理時,可自建鍋爐房供熱。

2 有供冷需求且技術經濟上可行時,宜采用工業余熱驅動吸收式冷水機組供冷;無工業余熱的地區,可采用電動壓縮式冷水機組供冷。

3 具有多種能源的地區的大型建筑,可采用復合式能源供冷、供熱。

4 夏熱冬冷地區、干旱缺水地區的中、小型建筑,可采用空氣源熱泵或土壤源熱泵冷熱水機組供冷、供熱。

5 有條件時,可采用江水、湖水、地下水或室外新風作為天然冷源。

6 有天然地表水或有淺層地下水等資源可供利用,且保證地下水100%回灌時,可采用水源熱泵冷熱水機組供冷、供熱。

7 有工藝冷卻水可利用,且經技術經濟比較合理時,可采用熱泵機組進行熱回收供熱。

8 燃氣供應充足的地區,可采用燃氣鍋爐、燃氣熱水機供熱或燃氣吸收式冷(溫)水機組供冷、供熱。

9 當采用冬季熱電聯供、夏季冷電聯供或全年冷熱電三聯供能取得較好的能源利用效率及經濟效益時,可采用冷熱電聯供系統。

10 全年進行空氣調節,且各房間或區域負荷特性相差較大,需長時間向建筑物同時供熱和供冷時,經技術經濟比較后,可采用水環熱泵空氣調節系統供冷、供熱。

11 在執行分時電價、峰谷電價差較大的地區,空氣調節系統采用低谷電價時段蓄冷(熱)能明顯節電及節省投資時,可采用蓄冷(熱)系統供冷(熱)。

9.1.2 工業廠房及輔助建筑,除符合下列條件之一且無法利用熱泵外,不得采用電直接加熱設備作為供暖、空調熱源:

1 遠離集中供熱的分散獨立建筑,無法利用其他方式提供熱源時;

2 無工業余熱、區域熱源及氣源,采用燃油、燃煤設備受環保、消防嚴格限制時;

3 在電力供應充足和執行峰谷電價格的地區,在夜間低谷電時段蓄熱,在供電高峰和平段不使用時;

4 不能采用熱水或蒸汽供暖的重要電力用房;

5 利用可再生能源發電,且發電量能滿足電熱供暖時。

9.1.3 工業建筑群同時具備下列條件且技術經濟比較合理時,可設集中的供冷站:

1 整個區域供冷點相對集中,總冷負荷大時;

2 集中供冷能減少人員崗位設置,方便運行管理時;

3 集中供冷能滿足冷媒參數需求,且能適應冷負荷調節需求時。

9.1.4 夏季空調室外計算濕球溫度較低的地區,宜采用直接蒸發冷卻冷水機組作為空調系統的冷源;露點溫度較低的地區,宜采用間接-直接蒸發冷卻冷水機組作為空調系統的冷源。

9.1.5 冷水機組的選擇應滿足空氣調節負荷變化規律及部分負荷運行的調節要求,不宜少于2臺;當小型工程僅設1臺時,應選調節性能優良的機型;采用電動壓縮式冷水機組時,對于負荷變化較大或運行工況變化較大的應用場合,宜配合使用變頻調速式冷水機組。

9.1.6 選擇電動壓縮式機組時,其制冷劑應符合國家現行有關環保的規定。

9.2 電動壓縮式冷水機組

9.2.1 電動壓縮式冷水機組的總裝機容量應根據計算的冷源負荷確定,不應另作附加;在設計條件下,當機組的規格不能符合計算冷負荷的要求時,所選擇機組的總裝機容量與計算冷負荷的比值不應超過1.1。

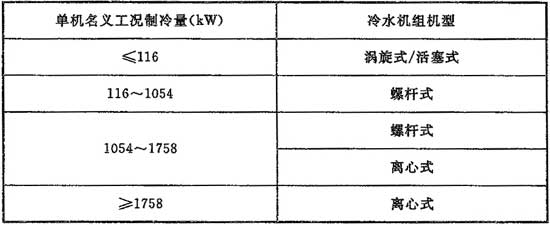

9.2.2 選擇水冷電動壓縮式冷水機組機型時,宜按表9.2.2內的制冷量范圍,經過性能價格綜合比較后確定。

表9.2.2 水冷式冷水機組選型

9.2.3 選用冷水機組時應采用名義工況制冷性能系數(COP)及綜合部分負荷性能系數(IPLV)均較高的產品。

9.2.4 電動壓縮式冷水機組電動機的供電方式應符合下列規定:

1 單臺電動機的額定輸入功率大于900kW時,應采用高壓供電方式;

2 單臺電動機的額定輸入功率大于650kW且小于或等于900kW時,宜采用高壓供電方式;

3 單臺電動機的額定輸入功率大于300kW且小于或等于650kW時,可采用高壓供電方式。

9.2.5 采用氨作制冷劑時,應采用安全性、密封性能良好的整體式氨冷水機組。

9.3 溴化鋰吸收式機組

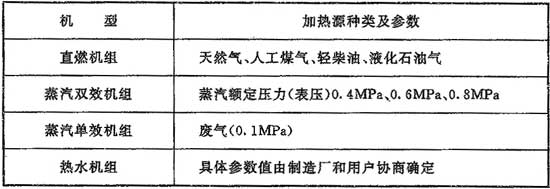

9.3.1 蒸汽、熱水型溴化鋰吸收式冷水機組和直燃型溴化鋰吸收式冷(溫)水機組的選擇,應根據用戶具備的加熱源種類和參數合理確定。各類機型的加熱源參數應符合表9.3.1的規定。

表9.3.1 各類機型的加熱源參數

9.3.2 采用溴化鋰吸收式冷(溫)水機組時,其使用的能源種類應根據當地的資源情況合理確定。在具有多種可使用能源時,應符合下列規定:

1 應利用廢熱或工業余熱;

2 宜利用可再生能源產生的熱源;

3 采用礦物質能源的順序宜為天然氣、人工煤氣、液化石油氣、燃油等。

9.3.3 選用直燃型溴化鋰吸收式冷(溫)水機組時,應符合下列規定:

1 機組供冷、供熱量應與空調系統冷、熱負荷匹配,宜選擇滿足夏季冷負荷和冬季熱負荷需求的較小機型;

2 當熱負荷大于機組供熱量時,不應用加大機型的方式增加供熱量;當通過技術經濟比較合理時,可加大高壓發生器和燃燒器以增加供熱量,但增加的供熱量不宜大于機組原供熱量的50%;

3 當機組供冷能力不足時,宜采用輔助電制冷等措施。

9.3.4 選擇溴化鋰吸收式機組時,應根據機組水側污垢及腐蝕等因素的影響,對供冷(熱)量進行修正。

9.3.5 采用供冷(溫)及生活熱水三用直燃機時,除應符合本規范第9.3.3條的規定外,尚應符合下列規定:

1 應完全滿足冷(溫)水與生活熱水日負荷變化和季節負荷變化的要求,并應達到實用、經濟、合理的要求;

2 設置與機組配合的控制系統,應按冷(溫)水及生活熱水的負荷需求進行調節;

3 當生活熱水負荷大、波動大或使用要求高時,應另設專用熱水機組供給生活熱水。

9.3.6 溴化鋰吸收式機組的冷卻水、補充水的水質要求應符合現行國家標準《采暖空調系統水質》GB/T 29044的規定。

9.3.7 直燃型溴化鋰吸收式冷(溫)水機組的儲油、供油系統、燃氣系統等的設計應符合現行國家標準《城鎮燃氣設計規范》GB 50028、《鍋爐房設計規范》GB 50041等的規定。

9.4 熱 泵

9.4.1 空氣源熱泵機組的選型應符合下列規定:

1 冬季設計工況時機組的性能系數(COP),冷熱風機組不應小于1.80,冷熱水機組不應小于2.00;

2 具有先進可靠的融霜控制,融霜所需時間總和不應超過運行周期時間的20%;

3 在冬季寒冷、潮濕的地區,需連續運行或對室內溫度穩定性有要求的空氣調節系統,應按當地平衡點溫度確定輔助加熱裝置的容量。

9.4.2 空氣源熱泵機組的有效制熱量應根據冬季室外空氣調節計算溫度,分別采用溫度修正系數和融霜修正系數進行修正。

9.4.3 地埋管地源熱泵系統的設計應符合下列規定:

1 同時有供冷供熱需求時,可采用地埋管地源熱泵系統,并應符合本條第4款的規定。

2 當應用建筑面積在5000m2以上時,應進行巖土熱響應試驗,并應利用巖土熱響應試驗結果進行地埋管換熱器的設計。

3 地埋管的埋管方式、規格與長度應根據冷(熱)負荷、占地面積、巖土層結構、巖土體熱物性和機組性能等因素確定。

4 地埋管換熱系統設計應進行全年供暖空調動態負荷計算,最小計算周期宜為1年。計算周期內,地源熱泵系統總釋熱量和總吸熱量宜基本平衡。

5 應分別按供冷與供熱工況進行地埋管換熱器的長度計算。當地埋管系統最大釋熱量和最大吸熱量相差不大時,宜取其計算長度的較大者作為地埋管換熱器的長度,當地埋管系統最大釋熱量和最大吸熱量相差較大時,宜取其計算長度的較小者作為地埋管換熱器的長度,宜采用增設輔助冷(熱)源,或與其他冷、熱源系統聯合運行的方式,并應滿足設計要求。

6 地埋管換熱器宜埋設在凍土層之下1m,宜采用水作為介質,不宜添加防凍劑。

9.4.4 地下水地源熱泵系統的設計應符合下列規定:

1 地下水的持續出水量應滿足熱泵機組最大水量的需求;

2 地下水系統宜根據供冷或供熱負荷調節流量;

3 地下水宜直接進入熱泵機組,進出水溫差不宜小于10℃;

4 使用后的地下水應回灌到原取水層;

5 有生活熱水供應需求時,宜回收機組冷凝熱;

6 應采取防止水系統倒空的措施;

7 設于水流雙方向流動管道上的閥門,應能雙向密封。

9.4.5 以其他水源為熱源時,熱泵系統設計時應符合下列規定:

1 水源的水量、水溫應滿足供熱或供冷需求;

2 當水源的水質不能滿足要求時,應采取過濾、沉淀、滅藻、阻垢、除垢和防腐等措施;仍不滿足使用需求時,可設熱交換器換熱;

3 以工藝循環冷卻水為水源時,應首先滿足工藝設備運行安全可靠,熱泵機組與工藝循環水冷卻塔應并聯。

9.4.6 采用水環熱泵空氣調節系統時應符合下列規定:

1 循環水水溫宜控制在15℃~35℃。

2 循環水宜采用閉式系統。采用開式冷卻塔時,應設置中間換熱器。

3 輔助熱源的供熱量應根據建筑物的供暖負荷、系統內區可回收的余熱等經熱平衡計算確定。

4 水環熱泵空調系統宜采用變流量運行方式,機組的循環水管道上應設置與機組連鎖啟停的雙位式電動閥。

5 水環熱泵機組應采取隔振及消聲措施,并應滿足空調區噪聲標準要求。

9.5 蒸發冷卻冷水機組

9.5.1 蒸發冷卻冷水機組的供水溫度應結合當地室外空氣計算參數、室內冷負荷特性、末端設備的工作能力合理確定。直接蒸發冷卻冷水機組設計供水溫度,宜高于夏季空氣調節室外計算濕球溫度3℃~3.5℃;間接蒸發冷卻冷水機組設計供水溫度,宜高于夏季空氣調節室外計算濕球溫度5℃;間接-直接復合蒸發冷卻冷水機組的設計供水溫度,宜在夏季空氣調節室外計算濕球溫度和露點溫度之間。

9.5.2 蒸發冷卻冷水機組設計供回水溫差宜符合下列規定:

1 大溫差型冷水機組宜小于或等于10℃。

2 小溫差型冷水機組宜小于或等于5℃。

9.5.3 蒸發冷卻冷水機組采用小溫差供水方式時,空調末端宜并聯,蒸發冷卻冷水機組采用大溫差供水方式時,空調末端宜串聯,且冷水宜先流經顯熱末端,再流經新風機組。

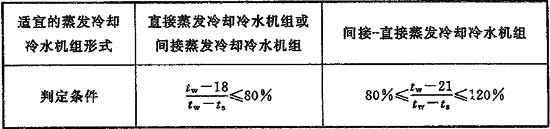

9.5.4 適宜的蒸發冷卻冷水機組形式應根據室外空氣計算參數選用,判定條件應符合表9.5.4的規定。

表9.5.4 適宜的蒸發冷卻冷水機組形式及其判定條件

注:tw為夏季空氣調節室外計算干球溫度,ts為夏季空氣調節室外計算濕球溫度,18℃、21℃為蒸發冷卻冷水機組出水溫度設計值。

9.6 冷熱電聯供

9.6.1 采用冷熱電聯供系統時,應優化系統配置,并應滿足能源梯級利用的要求。

9.6.2 煙氣余熱利用方式應根據項目的冷熱需求情況經技術經濟比較后確定,可采用下列方式:

1 采用余熱鍋爐生產熱水或蒸汽用于供熱,采用熱水或蒸汽型溴化鋰吸收式冷水機組供冷;

2 采用煙氣型溴化鋰吸收式冷熱水機組供冷、供熱;

3 同時采用余熱鍋爐供熱、溴化鋰吸收式冷熱水機組供冷、供熱。

9.7 蓄冷、蓄熱

9.7.1 符合下列條件之一,且綜合技術經濟比較合理時,宜蓄冷:

1 執行峰谷電價且峰谷電價差較大的地區,空氣調節冷負荷高峰與電網高峰時段重合,而采用蓄冷方式能做到錯峰用電,從而節約運行費用時;

2 空氣調節冷負荷的峰谷差懸殊,使用常規制冷會導致裝機容量過大,而采用蓄冷方式能降低設備初投資時;

3 對于改造工程,采取利用既有冷源、增加蓄冷裝置的方式能取得較好的效益時;

4 蓄冷裝置能作為應急冷源使用時;

5 電能的峰值供應量受到限制,以至于不采用蓄冷系統能源供應不能滿足建筑空氣調節的正常使用要求時。

9.7.2 符合下列條件之一,且綜合技術經濟比較合理時,宜蓄熱:

1 執行峰谷電價且峰谷電價差較大的地區,采用電制熱方式時;

2 利用太陽能集熱技術供熱時;

3 其他采用蓄熱技術能取得較好效益的場合。

9.7.3 蓄冷空調系統設計應符合下列規定:

1 應計算一個蓄冷-釋冷周期的逐時蓄冷量以及空調冷負荷,并應制訂運行策略;宜進行全年動態負荷計算以及能耗分析。

2 應根據典型日逐時空調冷負荷曲線、電網峰谷時段,以及電價、蓄冷空間等因素,經技術經濟綜合比較后確定采用全負荷蓄冷或部分負荷蓄冷。

9.7.4 冰蓄冷系統載冷劑的選擇應符合下列規定:

1 制冷機制冰時的蒸發溫度應高于該濃度下溶液的凝固點,而溶液沸點應高于系統的最高溫度;

2 物理化學性能應穩定;

3 比熱應大,密度應小,黏度應低,導熱應好;

4 應無公害;

5 價格應適中;

6 載冷劑中應添加緩蝕劑和防泡沫劑。

9.7.5 當采用乙烯乙二醇水溶液作為冰蓄冷系統載冷劑時,載冷劑系統設計應符合下列規定:

1 宜采用閉式系統,應配置溶液膨脹箱和補液設備。

2 乙烯乙二醇水溶液的管道可先按冷水管道進行水力計算,再加以修正后確定。25%濃度的乙烯乙二醇水溶液在管內的壓力損失修正系數應為1.2~1.3,流量修正系數應為1.07~1.08。

3 應使用耐腐蝕管道,不應選用鍍鋅鋼管。

4 空氣調節系統規模較小時,可采用乙烯乙二醇水溶液直接進入空氣調節系統供冷;當空氣調節水系統規模大、工作壓力較高時,宜通過板式換熱器向空氣調節系統供冷。

5 管路系統的最高處應設置自動排氣閥。

6 多臺蓄冷裝置并聯時,宜采用同程連接;當不能實現時,宜在每臺蓄冷裝置的入口處安裝流量平衡閥。

7 管路系統中所有手動和電動閥均應保證其動作靈活而且嚴密性好,不應出現外泄漏和內泄漏。

8 蓄冰裝置供冷、制冷機供冷、制冷機與蓄冰裝置聯合供冷應通過閥門切換實現。

9.7.6 蓄冰裝置的設計應符合下列規定:

1 應保證在電網低谷時段內能完成全部預定蓄冷量的蓄存。

2 蓄冰裝置釋冷速率應滿足供冷需求,冷水溫度宜穩定。

9.7.7 蓄冰裝置容量與雙工況制冷機的空氣調節標準制冷量宜按本規范附錄L計算確定。

9.7.8 在蓄冰時段內有供冷需求時,應按下列規定采取措施:

1 當供冷負荷小于蓄冷速率的15%時,可在蓄冷的同時取冷;

2 當供冷負荷大于或等于蓄冷速率的15%時,宜另設制冷機供冷。

9.7.9 蓄冰系統供水溫度及供回水溫差應符合下列規定:

1 內融冰的供水溫度不宜高于6℃,供回水溫差不應小于6℃;

2 外融冰的供水溫度不宜高于5℃,供回水溫差不應小于8℃;

3 低溫送風空調系統的冷水供水溫度不宜高于5℃;

4 區域供冷空調系統的冷水供回水溫差不應小于9℃。

9.7.10 共晶鹽材料蓄冷裝置的選擇應符合下列規定:

1 蓄冷裝置的蓄冷速率應保證在允許的時段內能充分蓄冷,制冷機工作溫度的降低應控制在整個系統具有經濟性的范圍內;

2 釋冷速率與出水溫度應滿足空氣調節系統的用冷要求;

3 共晶鹽相變材料應選用物理化學性能穩定,且相變潛熱量大、無毒、價格適中的材料。

9.7.11 水蓄冷蓄熱系統設計應符合下列規定:

1 蓄冷水溫不宜低于4℃,

2 水池容積不宜小于100m3,水池深度宜加深;

3 開式系統應采取防止水倒灌的措施。

9.7.12 消防水池不得兼作蓄熱水池。

9.8 換熱裝置

9.8.1 換熱器的選擇應符合下列規定:

1 應選擇高效、結構緊湊、便于維護、使用壽命長的產品;

2 換熱器的類型、構造、材質應與換熱介質理化特性及換熱系統的使用要求相適應。

9.8.2 換熱器的容量應根據計算換熱量確定,換熱器的配置應符合下列規定:

1 全年使用的換熱系統中,換熱器的臺數不應少于2臺;

2 供暖用換熱器的換熱面積應乘以1.1~1.2的系數。且一臺停止工作時,剩余換熱器的設計換熱量應符合下列規定:

1)寒冷地區不應低于設計供熱量的65%;

2)嚴寒地區不應低于設計供熱量的70%;

3 供冷用換熱器的換熱面積應乘以1.05~1.1的系數。

9.9 空氣調節冷熱水及冷凝水系統

9.9.1 工藝性空氣調節系統冷水供回水溫度,應根據空氣處理工藝要求,并在技術可靠、經濟合理的前提下確定。舒適性空氣調節冷水供回水溫度,應按制冷機組的能效高、循環泵的耗電輸冷比低、輸配冷損失小、末端需求適應性好等綜合最佳,通過技術經濟比較后確定,并應符合下列規定:

1 常規供冷系統冷水供水溫度不宜低于5℃,供回水溫差不應小于5℃,技術合理時宜增大供回水溫差。

2 采用蓄冷裝置的供冷系統供水溫度和供回水溫差應符合本規范第9.7.9條的相關規定。

3 采用溫、濕度獨立控制空調系統時,負擔顯熱的冷水機組的空調供水溫度不宜低于16℃;當采用強制對流末端設備時,空調冷水供回水溫差不宜小于5℃;采用輻射供冷末端設備時,供水溫度應以末端設備表面不結露為原則確定,空調冷水供回水溫差不應小于2℃。

4 蒸發冷卻冷水機組供水溫度和供回水溫差應符合本規范第9.5.1條和第9.5.2條的相關規定。

9.9.2 空氣調節熱水供回水溫度應根據空氣處理工藝要求,加熱盤管或冷熱盤管對熱媒的需求,以及熱媒的種類和特性等,通過技術經濟比較后確定,并應符合下列規定:

1 舒適性空調系統采用冷熱盤管處理空氣時,供水溫度宜為50℃~60℃,供回水溫差不宜小于10℃。

2 工藝性空調系統設專用加熱盤管時,供水溫度宜為70℃~130℃,供回水溫差不宜小于25℃;熱源服務范圍內同時有供暖系統且條件允許時,空調熱水供回水溫度與供暖系統供回水溫度宜保持一致。

3 采用溴化鋰吸收式冷(溫)水機組、熱泵型機組供熱水時,供回水溫度應滿足機組高能效運行的需求。

9.9.3 空氣調節水系統宜采用閉式循環。當確需采用開式系統時,應設置蓄水箱。蓄水箱的蓄水量宜按系統循環水流量的5%~10%確定。且在水系統停止運行時,應能容納系統泄出的水,蓄水箱不得出現溢流現象。

9.9.4 全年運行的空氣調節系統,僅要求按季節進行供冷和供熱轉換時,應采用兩管制水系統;當廠區內一些區域需全年供冷時,可采用冷熱源同時使用的分區兩管制水系統。當供冷和供熱工況交替頻繁或同時使用時,宜采用四管制水系統。

9.9.5 直接供冷(熱)空調水系統的設計應符合下列規定:

1 在冷水機組允許、控制方案和運行管理可靠的前提下,冷源側可按變流量系統設計;

2 負荷側應按變流量系統設計;

3 各區域水溫要求一致且管路壓力損失相差不大,系統設計阻力不高的中小型工程,宜采用一級泵系統;

4 各區域水溫要求一致且管路壓力損失相差不大,系統設計阻力較高的大型工程,宜采用二級泵系統,二級泵不應分區域集中設置;

5 各區域水溫要求不一致或管路壓力損失相差較大,系統設計阻力較高的大型工程,宜采用二級泵系統,二級泵應按不同的區域分別設置;

6 二級泵仍不滿足使用要求時,可采用多級泵系統。

9.9.6 二級泵或多級泵系統的設計應符合下列規定:

1 應在二級泵供回水總管之間設平衡管,平衡管管徑不宜小于總供回水管管徑;

2 按區域分別設置二級泵或多級泵時,應按服務區域的平面布置、系統的壓力分布等因素合理確定設備的位置;

3 二級泵或多級泵均應采用變速泵。

9.9.7 直接供冷(熱)不滿足使用要求時,可部分空調區或全部空調區設置換熱器間接供冷(熱)。二次側空調水系統的設計應符合下列規定:

1 應按變流量系統設計;

2 各區域水溫要求不一致或管路壓力損失相差較大時,宜分區域設置熱交換器。

9.9.8 冷源側定流量運行、負荷側變流量運行時,空調水系統設計應符合下列規定:

1 多臺冷水機組和冷水泵之間通過共用集水管連接時,每臺冷水機組進水或出水管道上宜設置電動或氣動兩通閥,并宜與冷水機組和水泵連鎖。

2 空調末端裝置應設置溫控兩通閥;

3 供、回水總管之間應設置旁通管及旁通調節閥或平衡管,旁通調節閥的設計流量宜取容量最大的單臺冷水機組的額定流量。

9.9.9 冷源側、負荷側均變流量運行時,空調水系統設計除應符合本規范第9.9.8條第1款和第2款的規定外,還應符合下列規定:

1 應選擇允許水流量變化范圍大、適應冷水流量快速變化,且具有出水溫度精確控制功能的冷水機組;

2 冷源側循環泵應采用變速泵;

3 在供、回水總管之間應設置旁通管及旁通調節閥,旁通調節閥的設計流量應取各臺冷水機組允許最小流量中的最大值;

4 采用多臺冷水機組時,應選擇在設計流量下蒸發器水壓降相同或接近的冷水機組。

9.9.10 冷熱水循環泵的選用應符合下列規定;

1 除冷水循環泵的流量及揚程、臺數、允許使用溫度滿足冬季設計工況及部分負荷工況的使用要求外,兩管制空氣調節水系統應分別設置冷水和熱水循環泵。

2 冷源側冷水循環泵的臺數和流量宜與冷水機組的臺數和流量相對應;

3 冷熱水泵臺數應按系統設計流量和調節方式確定,每個分區不宜少于2臺;

4 嚴寒及寒冷地區,每個分區運行的熱水泵少于3臺時,應設1臺備用泵。

9.9.11 空氣調節水系統布置和選擇管徑時,應減少并聯環路之間的壓力損失的相對差額,當超過15%時,應設置調節裝置。

9.9.12 空氣調節水系統的設計補水量(小時流量)可按系統水容量的1%計算。

9.9.13 空氣調節水系統的補水點宜設置在循環水泵的吸入口處。當補水壓力低于補水點壓力時,應設置補水泵。空氣調節補水泵的選擇和設定應符合下列規定:

1 補水泵的揚程應保證補水壓力比系統靜止時補水點的壓力高30kPa~50kPa;

2 小時流量宜為補水量的5倍~10倍;

3 補水泵不宜少于2臺。

9.9.14 當設置補水泵時,空氣調節水系統應設補水調節水箱;水箱的調節容積應按水源的供水能力、水處理設備的間斷運行時間及補水泵穩定運行等因素確定。

9.9.15 閉式空氣調節水系統的定壓和膨脹設計應符合下列規定:

1 定壓點宜設在循環水泵的吸入口處,定壓點最低壓力應使系統最高點壓力高于大氣壓力5kPa以上;

2 宜采用高位膨脹水箱定壓;

3 膨脹管上不宜設置閥門。設置閥門時,應采用有明顯開關標志的閥門;

4 系統的膨脹水量應能夠回收。

9.9.16 當給水硬度不符合相應標準時,空氣調節熱水系統的補水宜進行水處理,并應符合設備對水質的要求。

9.9.17 空調水管道設計應符合下列規定:

1 當空調熱水管道利用自然補償不能滿足要求時,應設置補償器;

2 坡度應符合本規范第5.8.18條對熱水供暖管道的規定。

9.9.18 空氣調節水系統應設置排氣和泄水裝置。

9.9.19 冷水機組或換熱器、循環水泵、補水泵等設備的入口管道上,應根據需要設置過濾器或除污器。

9.9.20 空氣處理設備冷凝水管道設置應符合下列規定:

1 當空氣調節設備的冷凝水盤位于機組的正壓段時,冷凝水盤的出水口宜設置水封;位于負壓段時,應設置水封,水封高度應大于冷凝水盤處正壓或負壓值。

2 冷凝水盤的泄水支管沿水流方向坡度不宜小于0.01,冷凝水水平干管不宜過長,其坡度不應小于0.003,且不應有積水部位。

3 冷凝水水平干管始端應設置掃除口。

4 冷凝水管道宜采用排水塑料管或熱鍍鋅鋼管,當冷凝水管表面可能產生二次冷凝水且對使用房間可能造成影響時,管道應采取防凝露措施。

5 冷凝水排入污水系統時,應采取空氣隔斷措施,冷凝水管不得與室內密閉雨水系統直接連接。

6 冷凝水管管徑應按冷凝水的流量和管道坡度確定。

9.10 空氣調節冷卻水系統

9.10.1 除使用地表水外,冷卻水應循環使用。冬季或過渡季有供冷需求時,宜將冷卻塔作為空氣調節系統的冷源設備使用。有供熱需求且技術經濟比較合理時,冷凝熱應回收利用。

9.10.2 冷水機組和水冷單元式空氣調節機的冷卻水水溫除機組有特別要求外,應符合下列規定:

1 冷水機組的冷卻水進口溫度不宜高于33℃。

2 冷卻水系統宜對冷卻水的供水溫度采取調節措施。冷卻水進口最低溫度應按冷水機組的要求確定,并應符合下列規定:

1)電動壓縮式冷水機組不宜低于15.5℃;

2)溴化鋰吸收式冷水機組不宜低于24℃。

3 冷卻水進出口溫差應按冷水機組的要求確定,電動壓縮式冷水機組宜取5℃,溴化鋰吸收式冷水機組宜為5℃~7℃。

9.10.3 冷卻水泵的選擇應符合下列規定:

1 冷卻水泵的臺數和流量應與集中設置的冷水機組相對應;

2 分散設置的水冷單元式空氣調節機或小型戶式冷水機組等可合用冷卻水泵;

3 冷卻水泵的揚程應包括冷卻水系統阻力、布水點至冷卻塔集水盤或中間水箱最低水位處的高差、冷卻塔進水口要求的壓力。

9.10.4 冷卻塔的選用和設置應符合下列規定:

1 在夏季空氣調節室外計算濕球溫度條件下,冷卻塔的出口水溫、進出口水溫差和循環水量應滿足冷水機組的要求;

2 對進口水壓有要求的冷卻塔的臺數,應與冷卻水泵臺數相對應;

3 供暖室外計算溫度在0℃以下的地區,冬季運行的冷卻塔應采取防凍措施。冬季不運行的冷卻塔及其室外管道應能泄空;

4 冷卻塔設置位置應通風良好,應遠離高溫或有害氣體,并應避免飄逸水對周圍環境的影響;

5 冷卻塔的噪聲標準和噪聲控制應符合本規范第12章的相關要求;

6 冷卻塔材質應符合防火要求;

7 對于雙工況制冷機組,應分別復核兩種工況下的冷卻塔熱工性能;

8 冷卻塔宜選用風量可調型。

9.10.5 冷卻水的水質應符合現行國家標準《采暖空調系統水質》GB/T 29044及相關產品對水質的要求,并應按下列規定采取措施:

1 應設置水質控制裝置。

2 水泵或冷水機組的入口管道上應設置過濾器或除污器。

3 當開式冷卻塔不能滿足制冷設備的水質要求時,宜采用閉式冷卻塔或設置中間換熱器。

4 采用管殼式冷凝器的冷水機組宜設置在線清洗裝置。

9.10.6 多臺冷水機組和冷卻水泵之間通過共用集管連接時,每臺冷水機組入口或出口管道上宜設電動或氣動閥,并宜與對應運行的冷水機組和冷卻水泵連鎖。

9.10.7 多臺冷卻水泵和冷卻塔之間通過共用集管連接時,應使各臺冷卻塔并聯環路的壓力損失大致相同,在冷卻塔之間宜設平衡管或各臺冷卻塔底部設置公用連通水槽。

9.10.8 多臺冷卻水泵和冷卻塔之間通過共用集管連接時,進水口有水壓要求的冷卻塔應在每臺冷卻塔進水管上設置電動閥,并應與對應的冷卻水泵連鎖

9.10.9 開式系統冷卻水補水量應按系統的蒸發損失、飄逸損失、排污泄漏損失之和計算。不設置集水箱的系統應在冷卻塔底盤處補水,設置集水箱的系統應在集水箱處補水。

9.10.10 間歇運行的開式冷卻水系統,冷卻塔底盤或集水箱的有效存水容積應大于濕潤冷卻塔填料等部件所需水量,以及停泵時靠重力流入的管道等的水容量。

9.10.11 當設置冷卻水集水箱且確需設置在室內時,集水箱宜設置在冷卻塔的下一層,且冷卻塔布水器與集水箱設計水位之間的高差不應超過8m。

9.11 制冷和供熱機房

9.11.1 制冷或供熱機房宜設置在空氣調節負荷的中心,并應符合下列規定:

1 機房宜設置控制值班室、維修間以及衛生間。

2 機房應有良好的通風設施;地下層機房應設置機械通風,必要時應設置事故通風裝置。

3 機房應預留安裝洞及運輸通道。

4 機房應設電話及事故照明裝置,照度不宜小于100lx,測量儀表集中處應設局部照明。

5 機房內的地面和設備機座應采用易于清洗的面層;機房內應設置給水與排水設施,并應滿足水系統沖洗、排污要求。

6 機房內設置集中供暖時,室內溫度不宜低于16℃。當制冷機房冬季不使用時,應設值班供暖。

7 控制室或值班室等有人員停留的場所宜設空氣調節。

9.11.2 機房內設備布置應符合下列規定:

1 機組與墻之間的凈距不應小于1m,與配電柜的距離不應小于1.5m;

2 機組與機組或其他設備之間的凈距不應小于1.2m;

3 應留有不小于蒸發器、冷凝器或低溫發生器長度的維修距離;

4 機組與其上方管道、煙道或電纜橋架的凈距不應小于1m;

5 機房主要通道的寬度不應小于1.5m。

9.11.3 氨制冷機房應符合下列規定:

1 應單獨設置制冷機房,且與其他建筑的距離應滿足防火間距要求;

2 嚴禁采用明火供暖及電散熱器供暖;

3 應設置事故排風裝置,換氣次數不應少于12次/h,排風機應選用防爆型;

4 氨冷水機組排氨口排氣管的出口應高于周圍50m范圍內最高建筑物屋脊5m;

5 應設置緊急泄氨裝置,當發生事故時應將機組氨液排入應急泄氨裝置。

9.11.4 直燃吸收式機房應符合下列規定:

1 宜單獨設置機房;

2 機房不應與人員密集場所和主要疏散口貼鄰設置;

3 機房單層面積大于200m2時,應設直接對外的安全出口;

4 機房應設置泄壓口,泄壓口面積不應小于機房占地面積的10%;泄壓口應避開人員密集場所和主要安全出口;

5 機房不應設置吊頂;

6 應合理布置煙道;

7 機房通風要求應符合本規范第9.11.1條第2款的要求,且送風系統風量宜可調節;

8 應符合現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016及《城鎮燃氣設計規范》GB 50028的相關規定。

免費量房

獲取案例

免費報價

主要為浦東、閔行、松江、奉賢、金山、青浦、嘉興、嘉善、蘇州、無錫、南通等上海周邊地區客戶提供辦公室凈化、辦公樓凈化設計、廠房凈化設計及工廠鋼結構搭建,無塵凈化車間裝飾凈化服務。